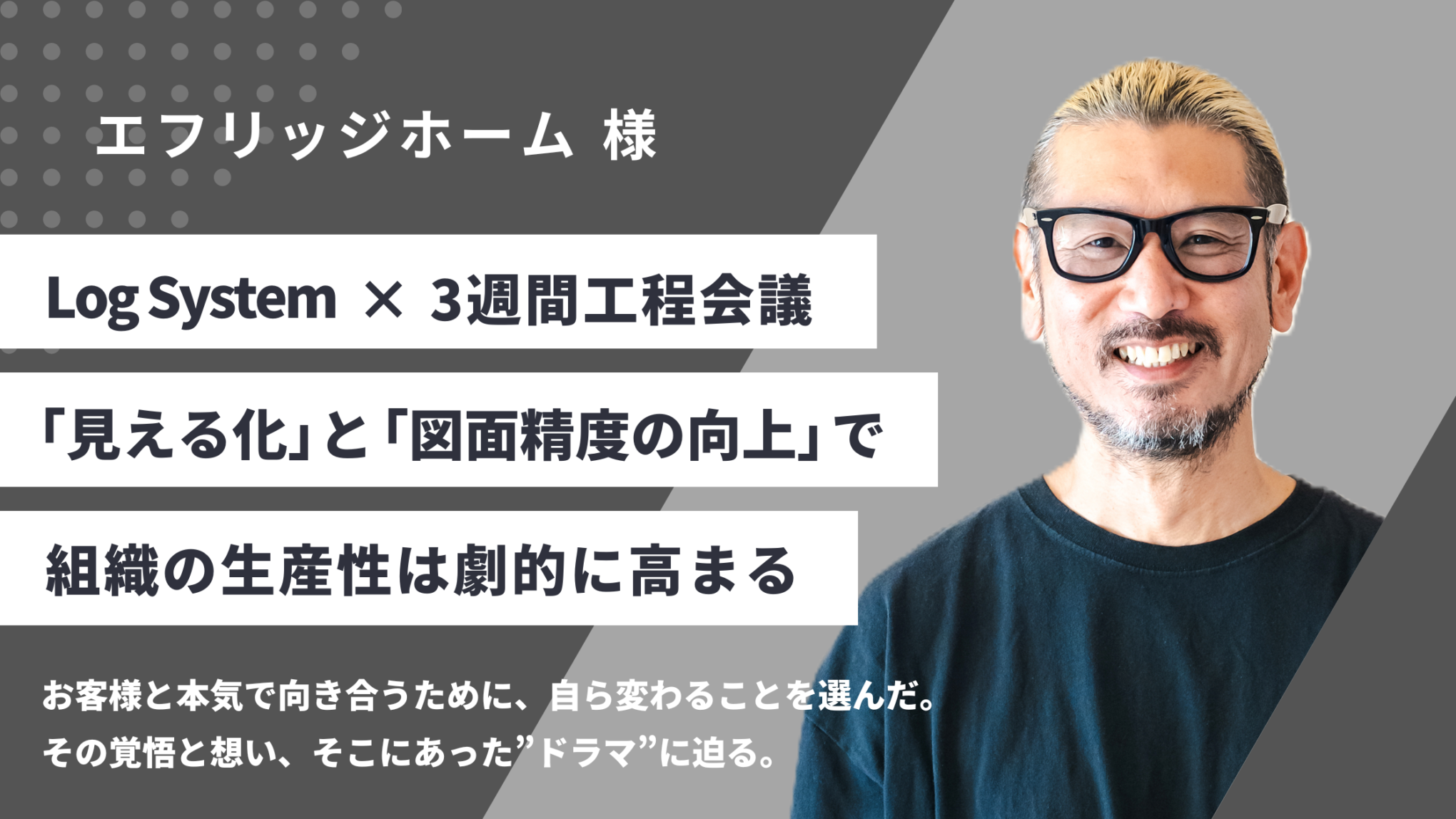

今回は、茨城県に本社を構えるエフリッジホーム株式会社の遠峰社長、設計監理マネージャーの中山様、品質管理担当の戸倉様へインタビューさせていただきました。

現場監督の課題

![]() 現場監督の業務が属人化し、会社として監督の業務や現場の状況を把握することができていなかった。

現場監督の業務が属人化し、会社として監督の業務や現場の状況を把握することができていなかった。

![]() 一棟あたりの移動回数が多く、現場監督も本来の業務に集中することができず、業務の漏れにつながっていた。

一棟あたりの移動回数が多く、現場監督も本来の業務に集中することができず、業務の漏れにつながっていた。

![]() お施主様へ引き渡し後に不備が見つかり、やり直し工事で追加費用が発生することも多くあった。

お施主様へ引き渡し後に不備が見つかり、やり直し工事で追加費用が発生することも多くあった。

![]() 図面を活用する習慣がなく、「監督に聞かないと進まない」体質になっていた。現場監督が動けないと業務が止まることもあった。

図面を活用する習慣がなく、「監督に聞かないと進まない」体質になっていた。現場監督が動けないと業務が止まることもあった。

現状と効果

![]() Log Walkで現場が見える化され、職人・設計・営業・ICを巻き込む連携体制ができたことで会社全体で現場を支えられるように。

Log Walkで現場が見える化され、職人・設計・営業・ICを巻き込む連携体制ができたことで会社全体で現場を支えられるように。

![]() 移動回数を50%以上削減したことでデスクワークの時間が増え、段取りに集中する時間を確保できるようになった。

移動回数を50%以上削減したことでデスクワークの時間が増え、段取りに集中する時間を確保できるようになった。

![]() リモートチェックを行うことで、以前は多く発生していた下地の漏れが一切なくなった。

リモートチェックを行うことで、以前は多く発生していた下地の漏れが一切なくなった。

![]() 図面の精度が高まり、職人も図面を見て確認する習慣ができたことで、監督に聞かなくても作業を進められるようになった。

図面の精度が高まり、職人も図面を見て確認する習慣ができたことで、監督に聞かなくても作業を進められるようになった。

まず初めに、会社について教えてください。

○遠峰社長

茨城県鉾田市で、和モダンの注文住宅を中心に家づくりをしています。創業から約15年、年間で24〜30棟を手がけています。

「建築のレベルをもっと上げたい」という想いが強くなり、2年半前から、会社としてリブランディングに踏み切りました。外部の方に指導を受けながら設計を学び直し、昨年9月からは本格的に「ブランドチェンジ」を進めています。

普段の業務について教えてください。

○中山様(設計監理)

私は、設計管理のマネージャーです。Log Systemのプロジェクトマネージャーとして設計部と工務部を統括しています。担当業務は、実施詳細設計として、仕様が確定した後の図面チェックや、詳細図面の作成等、着工までの一連の図面管理を行っています。

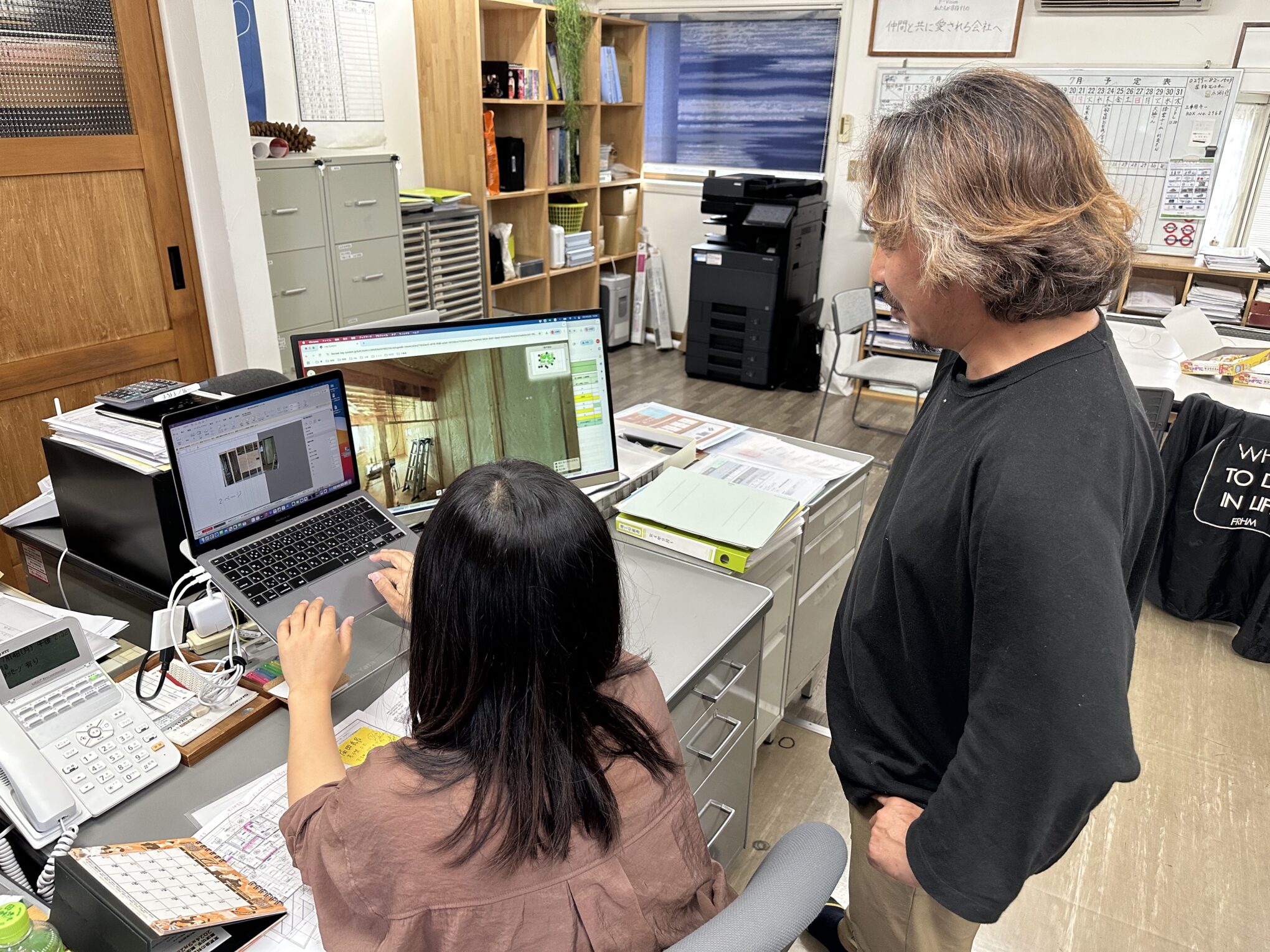

○戸倉様(品質管理)

私は総務・労務の業務と兼任で、リモートチェックを担当しています。

日々の工程の進捗確認や、職人さんへの撮影前の声掛け、Log Walkで撮影した写真をお施主様へ共有する作業も行っています。

また、Log Meetを使って基礎完成や下地のチェックを行っています。

職人さんとの日程調整やリモートチェックの実施、報告書の作成までが一連の流れです。

物件ごとに、図面通りに施工されているかを確認しながら進めています。

Log System導入のきっかけを教えてください。

○遠峰社長

現場監督が辞めて、人手が一気に足りなくなり、ピンチに立たされました。

その時、少ない人数でやっていくには効率化しかないと思い、そのための方法を探していた中で、Log Systemと出会いました。

ecomoさんやlog buildさんが提唱していることを参考にし、従来のように現場監督がすべてを抱え込むやり方ではなく、現場へ行くのと社内の割合を逆転させたいと思いました。その中で「設計管理部」を立ち上げて、新しい世界を作ろうと取り組んでいます。

移動に追われていたら、クオリティの高い図面を量産することはできないし、図面に対する考えも深堀りできません。

だからこそ、Log Systemを活用して移動を減らし、デスクワークの時間を最大限に確保する必要がありました。そして図面の精度を高めることに注力したい、もっとクリエイティブなこと、僕らにしかできないことだけに時間を使っていきたいと考えました。

リブランディングに取り組んだ背景や想いを教えてください。

○遠峰社長

コロナをきっかけに、世界が変わりました。弱いビルダーは大きいビルダーに勝つことができず、どんどん淘汰されいく。「このままのやり方を続けていたら、会社が終わる。」と感じました。

だからお客様と本気で向き合うためには、他社が真似できないレベルまで、僕らの価値としての建築を突き詰めることが重要であると考えました。そこで外部の方の指導を受けながら、建築そのものの考え方を根っこから見直すことにしたのです。

設計力を高めるための軸は、2つあります。

1つは、僕たちの 設計思想・設計コンセプト・設計作法はマニュアル化できるものではないということ。だからこそ、社内でレベルアップできる環境をつくり、設計士を育てながら増やしていきたいと考えています。注文住宅の世界には、設計をちゃんと勉強できる場所がほとんどありません。だから、僕たちは自分たちでその環境をつくることにしました。

2つ目の軸は、そのために絶対に必要なのが「詳細図面」です。ただし、これには時間がかかる。だからこそ、時間を捻出するための仕組みが必要でした。

表面的なデザインではなく、土地を見て、その場所を活かした上で、間取りや配置を考える。それがお客様の居心地の良さにつながるんです。

これらを実行するために、自分たちが変わる必要性を痛感しました。お客様に喜んでもらうために、実力を上げたいと本気で思った。そのための「ブランドチェンジ」です。

自分たちが変わるために、どんなことに取り組んできましたか?

○遠峰社長

以前は、現場監督の仕事が完全にブラックボックス化していました。工程の前段階と後工程の境界線も曖昧で、タスクがぐちゃぐちゃになっていたんです。

その結果、残工事も多く、最後の最後でお客様に怒られることもありました。

この状況を解決するために、初めに考えたことは、現場監督の時間を捻出することでした。しかし、ただ時間ができるだけでは、問題は解決しませんでした。

そこで、Log Systemのポテンシャルを活かすためにも、現場監督の業務をすべてオープンにすることから始めました。

監督だけが抱えていた仕事を全員で見えるようにして、チーム全体で把握する。

そのために導入したのが「3週間工程表」です。

ecomoさんが月曜日に全社で会議をしているとアドバイスをいただき、それをヒントにしました。

毎週月曜に全物件の進捗を俯瞰して、現場ごとにタスクを明確にしていく。設計も、インテリアコーディネーターも、営業も、全員が一つのテーブルで情報を共有する。

Log Systemと掛け算で運用することで、効率化が一気に進みました。

○中山様(設計監理)

3週間工程表というのは、しっかり工程を組んでいたとしても、天候や工事のスピード感によって予定通りに進まないこともある為、今日から3週間分の工程を会議で見直すことで、漏れがないかを確認したり、工程を入れ替えて調整をします。

3週間の中でタスクがどう変わるかを確認せず放置すると非常事態になってしまうこともあるので、全社員が全ての工程を細かく確認します。

この運用を始める前は、9割近くは監督が事務所にいない状態で、誰が何をやっているのか、全く把握できていませんでした。現場チェックや検査も、監督が一人で全部抱えていて、お客様からご指摘をいただくことも多い状況でした。

しかし、3週間工程表による運用を始めてからは、他のスタッフがフォローアップできるようになりました。

Log Systemの活用と、3週間工程表を活用した全社会議の運用を掛け合わせることで、ミスがどんどん減り、社内メンバーのスキルも向上してきました。

この3週間工程会議は、最初の頃は時間にして8時から15時までかかっていましたが、今では、1週間でおきたことの改善・共有、全体の進捗まで確認し、2時間程度で終わるようになりました。

今となってはこの運用は欠かせないものとなり、できない週があるとしたら、その1週間が怖くて仕方ないと思います(笑)。

『現場管理のDX化』に向けた会社や事業の方向性があれば教えてください。

○遠峰社長

現場監督も設計スタッフも含めて、自分たちにしかできないクリエイティブなことだけに注力したいと考えています。それ以外のことは、どんどんそぎ落としていきたい。そのためには、ツールでも外部の力でも、使えるものは全部使っていくスタンスです。

設計のクリエイティブって、やっぱり属人性があると思ってて。それは“悪”ではなくて、“価値”だと思うんです。

だからこそ、私たちにしかできないことに時間を使いたい。それ以外の部分は、どんどん省いていきたい。

Log Systemは、その第一歩でした。

Log Systemによって変わったことを教えてください。

○中山様(設計監理)

やはり「現場の見える化」です。今までは、現場監督が現場に行かないと進捗が分からない、他の部署が監督に確認しても、監督でさえ進捗が掴めていない、ということが多々ありました。

それが今では、Log Walkを定期的に撮影していただいていることで、瞬時に社内全体に現場の進捗が共有できるようになりました。

現場が始まった後も、進捗の話し合いや、タスクを切ったりすることがすごくやりやすくなり、聞かなくても現場状況が分かるようになったことはすごく大きい変化です。

また、これまで他のスタッフがフォローできなかった場面でも、撮影データを見れば現場の状況が分かるので、会社としてフォローアップができる体制が整いました。

お施主様へも、URLを共有するだけで、現場の写真や進捗が伝わり、また、引き渡し後もご覧いただけるようにしていることで、9割以上のお客様から喜びの声を頂けているのではないかと感じています。

○遠峰社長

効果の面で他にも大きいと感じることは、今まではお客様から質問がきても、現場の状況がわからない、という不安がありました。

それが今では、お客様から急にLINEが来ても、もうそわそわしなくなった。びくびくしないでいられると、集中力が変わります。精神的なフラストレーションも、だいぶ減りました。

教育面での変化はありましたか?

○中山様(設計監理)

これまでは、「現場の工程を理解するのは現場監督だけ」と思われがちでしたが、新人スタッフだけでなく、現場経験が無い人や営業のスタッフも、Log Walkを見れば現場の流れやイメージが掴めるようになりました。

机上の勉強だけでは分からない部分が、実際の現場写真を見ることで理解できるようになったのは大きな成長だと感じています。

品質管理についてはいかがですか?

○中山様(設計監理)

以前は引き渡し後に「壁の下地が入っていない」などのご指摘をいただくことが多くありました。そのたびに壁を壊して造作からやり直し、左官も塗り直し。追加費用もかかるし、何よりお客様にご迷惑をかけてしまっていました。

今では、戸倉さんに下地検査を担当してもらうことで、下地検査の漏れは一切なくなりました。

図面に書いてあっても、現場で職人さんが見逃してしまったり、現場での打ち合わせ不足等によりミスが起こりうる可能性は十分にあります。そこが本当に不安でしたが、今では、リモートチェックでしっかり確認できているので、監督が現場に行かなくても、他のスタッフがチェックして監督に報告する仕組みになっています。

「誰かが検査している」という安心感と、「仕組みで品質を守る」という体制が、確実に作られてきていると感じます。

新しい取り組みで、不安はありませんでしたか?

○戸倉様(品質管理)

私は建築に関して全くの素人で、図面も最初はまったく分からなかったので、「自分に務まるのだろうか」という不安がありました。

しかし、現場監督や設計の方たちがしっかりバックアップしてくださって、徐々に慣れていくことができました。

図面が読めるようになったのは、私にとって大きな成長です。まだまだ勉強中ですが、「どこを見るべきか」「どんなポイントを押さえるか」を意識しながら、これからもチェックの質を上げていきたいと思っています。

職人さんも、すごく丁寧に接してくださるので、気持ちよくコミュニケーションがとれています。お施主様にVR写真を送り、お褒めの言葉をいただいた際は、必ず職人さんにも伝えるようにしています。自分の仕事は、職人さんと会社とお施主様をつなぐ大事な役割だと感じています。

以前は、お施主様にVR写真を送ったときに「依頼していた内容と違う」とご指摘をいただいたこともありました。そのときは、「もっとLog Meetでのチェックをしっかりしなければ」と反省しました。

でも、それがきっかけで、後から施工の不備に気づいて手遅れになる事態を防げるようになったと感じています。

職人さんとのコミュニケーションはどう変わりましたか?

○中山様(設計監理)

今まで、職人さんとのやり取りは、ほとんど現場監督だけが担っていました。

営業スタッフが見積もりのために何か現場について知りたくても、監督を通すしかない。でも監督は手が回らない。

担当現場の職人さんに聞きたいことがあり、現場監督に電話をする。でも、監督が休みだと電話は繋がらない為、他の現場の監督に確認する。そうなると、責任の所在が曖昧になったり、不毛なイライラが増える状態でした。

そこで、Log Systemを導入する為に職人さんへカメラを配ると同時に、職人さんと会社を直接つなぐLINEグループをつくりました。せっかくなら、これをきっかけに会社全体で協力会社さんと連携できる体制を作ろう、と考えたのです。

その結果、今では、職人さんがLINEで質問・確認をしてくれるようになったり、Log Walkの撮影により、現場監督以外のスタッフも現場をフォローできるようになりました。

こうしてLog Systemをきっかけとして、職人さんと会社がLINEグループでつながることで、現場へ行かずとも情報共有がスムーズにできるようになり、結果的に利益面でもプラスになっていると思います。

職人さん側の感想はどうですか?

○中山様(設計監理)

実は初め、このLog Walkの運用に対しては反発の嵐だったんです(笑)。でも不思議なもので、最初に依頼した年配の大工さんが撮影をするようになると、「あの職人がやっているなら、俺もやろうかな」という職人さんが出てきました。そして、Log Walkを使い始める職人が増えれば増えるほど、自然と「自分もやらなきゃ」という空気感が広がっていったように感じます。

さらに、Log Walkの撮影をきっかけとして、職人さん同士の輪を広げるきっかけにもなりました。職人さん同士も連絡先を交換するようになったり、Log Walkアプリにアップされた写真を見て、別の場所で作業されていた職人さんが「写真が上がったから見に来たよ」と現場に立ち寄ったりと、自然と連携が生まれるようにもなりました。これは想定していない効果でした。

職人さんとしても、現場に行って、「まだできてない…」となって出戻りになるよりも、事前に現場の状況を写真で共有できる方が圧倒的に効率的ですし、職人さん自身のリスク管理にもつながっています。出戻りがだいぶ減るようになったと思います。

うまく回るようになるのに時間はかかりましたか?

○中山様(設計監理)

そもそも現場監督の業務が見えておらず、3週間工程表の体制づくりを間に挟んだりしたこともあり、予定よりも時間はかかりました。また、社内でも初めは「Log Systemは本当に意味があるの?」という声もあり、プロジェクトが進まない時期がありました。当初は、私も職人さんとのつながりが薄かったので、職人さんに撮影の依頼をしても説得力がなかったですし。

○遠峰社長

初めはリーダーが不在だったんです。だから、途中から中山君をリーダーに抜擢し、「中山の発言は社長の発言と同じだ」って、チームに伝えたんです。

○中山様(設計監理)

こういう仕組みは誰かが旗を振らないと動かないですよね。誰が決めるのか、誰に言えばプロジェクトが進むのか。そこが曖昧だと、何も決まらないですよね。

しかし、リーダーになってからも悩みながら進めてきました。

社長の言うこともわかるし、監督の言うこともわかるし、職人さんとつながりができてきて、職人さんの想いもわかるようになっていきました。だからそれぞれの想いをどうまとめれば、みんながやりたい気持ちになるのか、毎回の打合せでは言葉を選んだりしながらも伝えるようにしてみました。

始めはただお願いするだけだったのですが、前向きに取り組んでもらえないのは目的が伝わっていなかったからだと気づきました。それからはあらためて、「これをやることで、どのようなメリットがあるのか」「Log Systemを活用してどんな未来にしたいのか」を伝えていくようにしました。そして「いずれ全員が使えるようになれば、、、今はテスト期間として協力してほしい」と。

職人さんの方々はみなさんとてもいい人たちなので、目的が伝われば協力して頂ける方ばかりでした。導入から1年くらいかけて、ようやく、うまく回りだすことができるようになりました。

ドラマですね。どんな想いで取り組んでいたのですか?

○遠峰社長

とにかく時間を作りたかった。お客様の家を作ることに加え、建築のレベルを上げるために勉強をしたい。

近い将来、Log Systemは必ず普及する。うまくいかずに辞める手段はないと思っていました。

Log Systemを使いこなさないと、自分たちに未来はない。もっとやりたいことが、たくさんあるのに、絶対にできなくなる。だから、しがみついてやるしかない、と腹をくくっていました。

移動回数に変化はありましたか?

○中山様(設計監理)

以前は、1棟あたり30回近く現場へ行っていました。

でも、Log Systemを導入して、全部の現場の移動回数を洗い出し、

「この移動、本当に必要か?」を一つずつ見直したんです。

結果的に、今は14回くらいまで減らすことができています。イレギュラーやミスがなければ、もっと少なく済む現場もあります。

移動が減って生まれた時間をどのように活用していますか?

○中山様(設計監理)

会社として全体的な効率化が進んだため、図面作成に充てられる時間を、大幅に増やすことができるようになりました。

○遠峰社長

その結果、図面の質が高まり、職人さんも「図面を見ればわかる」と感じてくれるようになりました。

今までは、監督が現場にいるので、「監督に聞けばいいや」と思われていた。

監督が来なかったら、「なんで来ないんだ」と腹が立つ。

でも、それは不毛だったと思っています。今ではそうしたやり取りがなくなり、職人さんも図面で確認してくれるようになった。この効果は非常に大きいですね。

社員の方の働き方に変化はありましたか?

○中山様(設計監理)

残業に関しては、法律面での規制を意識したこともありましたが、Log Systemの活用も合わせて時間の効率化を図ることで、1カ月あたり30時間も減らすことができました。

また、以前は頻繁に現場へ足を運んでいた現場監督も、Log Systemの導入は効率がいいと感じているようです。今はほとんど、設計の私と同じ場所で仕事をしているほど、事務所にいる時間が増えました。そのおかげで、監督に図面の作成業務を任せることもできるようになってきました。

業務内容にも変化があったのですね。

○中山様(設計監理)

はい。現場監督については、これまではデスクワークの時間を確保することが難しく、図面の確認や、発注・拾い出し、現場への指示といった業務にフォーカスしづらい環境でした。

それが今では、監督が事務所で作業できる時間が増えたことで、こうした業務にもきちんと向き合えるようになってきました。

現場監督と設計の関わり方をどう進化させたいですか?

○中山様(設計監理)

今後は、現場監督が設計業務にも関わる体制を目指しています。

現在、設計は私ひとりが担当していますが、監督に図面作成を手伝ってもらう取り組みをテスト的に始めています。特に納まりなどの詳細図面は、現場を熟知した監督が描くことでクオリティが向上します。

さらに、工務メンバーが設計業務の一部を担えるようになれば、設計部として時間を生み出し、営業と一緒にお客様との打ち合わせに同行して仕様の詳細を検討・確認するなど、より前線での動きが可能になります。

現場監督にとっても、前工程から関わることで、打ち合わせ内容や決定までの経緯を把握しながら見積もりや注意事項の洗い出しを進められるようになります。図面を描くことは監督にとっても大きなメリットがあると思います。

こうして監督が前工程から関わり図面を描き、設計の私も前線へ出ることで、チーム全体の質と効率をさらに高められると考えています。

マネージャーとして、Log Systemを導入した感想を教えてください。

○中山様(設計監理)

現場の進捗が“見える化”されたことの効果は本当に大きく、 社内の生産性も、以前と比べて格段に上がったと感じています。

以前は、現場が始まると監督だけに責任が偏りがちでしたが、今は、担当スタッフと社内スタッフが連携しながら、会社全体で現場をフォローすることができるようになりました。

これはお客様にとっても、ものすごく安心感につながっていると実感しています。

正直、以前の体制を振り返ると、「今もしLog Systemを入れていなかったら…」と考えるだけでゾクっとします。

今まで、どれだけ現場の状況が分からず、どれだけお客様からご指摘をいただき、どれだけ手直しが発生していたか…

それが、少人数の会社でも、 Log Systemを導入することで、ここまでできるんだと、改めて実感しています。

log buildからのサポートはいかがですか?

自分たちの施工管理方法を再構築していく中で、Log Systemに関することはもちろん、それ以外の面でもさまざまなご相談に乗っていただいています。

その都度、ecomoさんでの実施事例を確認していただいたり、詳細な資料を共有していただいたりと、とても丁寧にサポートをしていただいています。

実務に直結する具体的なアドバイスも多く、大変助かっています。

どんな企業にLog Systemを紹介したいですか?

現場監督の業務負担や、残業時間を課題に感じている企業様には、ぜひ使ってほしいと思います。

特に、スタッフさんが10人前後の小規模体制で回している企業様や、棟数が増えてキャパオーバー気味になっている企業様には、すごく効果があるはずです。

Log Walkによる現場の見える化や、施工面での細かいチェックをしっかり行う仕組みは、結果的に生産性を高めることにつながります。

「この人数じゃ無理だ」と思っている会社こそ、導入すると効果を実感できるはずです。

最後に、社長から一言お願いします。

○遠峰社長

まだまだ僕たちは、もっと生産性を高められる余力があると思っています。時間をかけてでも、クオリティを上げることは必ずやり切りたい。

設計の人間が前半戦でしっかり準備しておけば、段取り八分で、現場はもっと効率的に回るようになり、現場監督が設計に関われば、引継ぎもシンプルになります。

設計の中山さんが前半戦に出ていけば、お客様とのやり取りを理解しながら図面が描けるので、時間もどんどん短縮されていくことになる。

今まで曖昧だったパスの出し方が変わり、共通言語としての図面の精度が上がり、職人さんも図面を見て理解できるようになれば、現場に行かなくても伝わるようになる。

そうなることで、数字にも表れてくるはずです。

僕たちは今、一人あたりの生産性売上高7,000万円を目指しています。

効率がよくなれば、この数字に表れてくる、という実感が持てています。

これが、今の僕たちの目指している形であり、Log Systemの活用で確実にその世界に近づくことができてきています。

戸倉様(品質管理)の業務の様子

どこまでも「建築の可能性」を

私たちは建築家ではありません。あくまでも地域の工務店です。地域のための、身近な人のための存在です。

その身近さを大切に、住む人の生活のリズムや好きなものを確かめながら丁寧に設計していきます。

エフリッジホームにはその心根が浸透しています。

だれか1人のスキルではなく、スタッフ全員の「設計力」と「技術力」、その「心根」が茨城の人たちに向けられています。

お客さまへの責任とそれを達成できる喜びが糧となっています。

私たちはその想いを持ってこれからも「建築の可能性」を追求し続けていきます。

0466-90-3381

0466-90-3381